こんなお悩みありませんか?

胃もたれや吐き気、胸焼けが続いているのに、胃カメラでは異常が見つからない。病院で機能性ディスペプシアと診断されたけれど、処方された漢方薬が効かない。「自分に合った漢方薬はどれなのか」と悩んでいませんか?漢方薬は体質(証)に合わせて選ぶことが何より重要です。この記事では、機能性ディスペプシアの6つの証と、それぞれに適した漢方処方を徹底解説します。

動画解説

※この記事は、木もれび鍼灸院の弓削周平が解説する動画「機能性ディスペプシアの漢方処方を徹底的に網羅的に解説」の内容をもとに、6つの証別の漢方処方と選び方を詳しくまとめたものです。

なぜこの症状が起こるのか?その根本原因

機能性ディスペプシアは、胃カメラや血液検査では異常が見つからないにもかかわらず、胃もたれ、吐き気、膨満感、食欲不振などの症状が続く病態です。西洋医学的には「機能的な問題」として扱われますが、実際には患者さん一人ひとりの体質や生活背景によって原因が大きく異なります。

現代医学から見た原因

西洋医学では機能性ディスペプシアの原因として以下が考えられています。

- 胃の排泄機能の低下(蠕動運動の異常)

- 胃粘膜の知覚過敏

- 自律神経系の乱れによる消化機能の失調

- ストレスによる胃酸分泌や消化機能への影響

- 生活習慣(食事内容、睡眠不足、運動不足)

東洋医学から見た根本原因

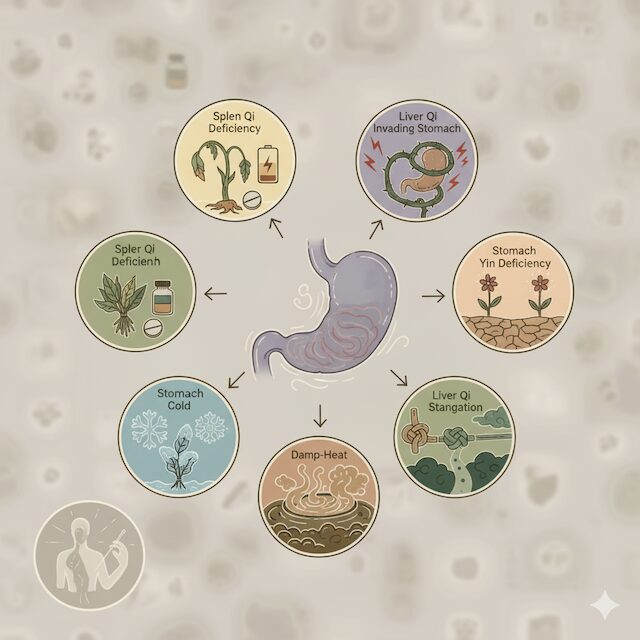

東洋医学では、機能性ディスペプシアを「証」という体質分類で捉えます。同じ「胃もたれ」という症状でも、その背景にある体質的原因は人によって異なるため、証を正確に判断して漢方薬を選ぶことが重要です。

- 脾気虚:消化器系の気(エネルギー)が不足している状態

- 肝気犯胃:ストレスが胃の機能を乱している状態

- 胃陰虚:胃の潤いが不足し粘膜が乾燥している状態

- 肝鬱気滞:精神的ストレスで気の巡りが滞っている状態

- 湿熱:暴飲暴食で体内に湿と熱が溜まっている状態

- 胃寒:冷えによって胃の機能が低下している状態

症状改善への具体的なアプローチ

機能性ディスペプシアの改善には、自分の証を理解し、それに合った漢方薬と生活改善を組み合わせることが効果的です。ここでは6つの証別に、適した漢方処方とセルフケアをご紹介します。

証別の漢方処方と特徴

1. 脾気虚証(ひききょ)

こんな方に該当:もともと胃腸が弱い、痩せ型、過労やストレスで症状が悪化、食後の胃もたれ、膨満感

おすすめ漢方薬:

- 六君子湯(りっくんしとう):胃の排泄機能を改善し、グレリン感受性を高める効果。機能性ディスペプシアで最も処方されることが多い

- 人参湯(にんじんとう):胃を温める作用が強く、冷え性を併発している方に効果的

- 四君子湯(しくんしとう):胃腸機能全般が低下している場合の基本処方

- 帰脾湯(きひとう):心臓の機能もサポートし、精神的な疲労にも対応

生活改善ポイント:

- 過労を避け、十分な休息をとる

- 消化の良い温かい食事を心がける

- 冷たい飲食物を控える

- 規則正しい食事時間を守る

2. 肝気犯胃証(かんきはんい)

こんな方に該当:ストレスで症状が悪化、仕事の日に症状が強い、吐き気、胸の不快感、舌が赤い、黄色い舌苔

おすすめ漢方薬:

- 大柴胡湯(だいさいことう):肝気の鬱結を和らげつつ胃気を回復。効果が高い反面、取り扱いには注意が必要で、漢方専門医の処方が推奨される

生活改善ポイント:

- ストレス管理を徹底する(リラクゼーション、趣味の時間)

- 深呼吸や瞑想を日課にする

- 刺激物やカフェインを控える

- 十分な睡眠時間を確保する

3. 胃陰虚証(いいんきょ)

こんな方に該当:胃の蠕動運動が著しく低下、水を飲んでも胃を通過しにくい、刺激物で吐き気、未消化便が出る

おすすめ漢方薬:

- 平胃散(へいいさん)など胃薬系の漢方薬

- 胃の陰液を補う処方(個別の体質に応じて調整)

生活改善ポイント:

- よく噛んで食べる習慣をつける

- 刺激の強い食べ物を避ける

- 少量頻回の食事にする

- ピロリ菌検査を受ける

4. 肝鬱気滞証(かんうつきたい)

こんな方に該当:精神症状がメイン、抑うつ、不眠、不安感、起立性調節障害を伴う場合も

おすすめ漢方薬:

- 四逆散(しぎゃくさん):抗ストレス作用のある定番漢方。胃炎や胃酸過多に保険適応

- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう):強い疲労感や衰弱状態を回復させる効果

生活改善ポイント:

- カウンセリングやメンタルケアの併用

- 適度な運動で気の巡りを改善

- 朝日を浴びて自律神経を整える

- 就寝前のスマホ使用を控える

5. 湿熱証(しつねつ)

こんな方に該当:暴飲暴食、油っこいものや刺激物の過剰摂取、アルコール習慣、膨満感、むくみ

おすすめ漢方薬:

- 湿熱を除去する処方(化肝煎、瀉心湯など)

生活改善ポイント:

- 食生活の見直し(腹八分目、野菜中心)

- アルコール摂取を控える

- 適度な運動で代謝を改善

- 水分摂取量を適切に調整

6. 胃寒証(いかん)

こんな方に該当:冷たい飲食物の過剰摂取、カフェインの取りすぎ、胃痛、胸焼け、胃が固まる感じ

おすすめ漢方薬:

- 黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう):胃を温める効果

- 香砂六君子湯(こうしゃりっくんしとう):六君子湯に温める生薬を加えた処方

生活改善ポイント:

- 温かい飲食物を摂る

- カフェインを控える

- 腹部を温める(腹巻、カイロ)

- 冷たいビールやアイスを避ける

今すぐできるセルフケア

効果的なツボ押し

機能性ディスペプシアの症状緩和に効果的なツボを3つご紹介します。

- 中脘(ちゅうかん):おへその上、指4本分の位置。胃の機能を整える代表的なツボ。円を描くように優しく押す

- 足三里(あしさんり):膝下、外側のくぼみから指4本分下。消化機能を高め、胃腸の働きをサポート

- 内関(ないかん):手首の内側、手首のしわから指3本分上。吐き気や胸のつかえに効果的

横隔膜の緊張を緩める呼吸法

- 仰向けに寝て、お腹に手を置く

- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる

- 口からゆっくり息を吐き、お腹をへこませる

- 5分間繰り返し、横隔膜の緊張をほぐす

専門的な鍼灸治療のアプローチ

木もれび鍼灸院では、機能性ディスペプシアに対して独自のアプローチを行っています。

鍼灸治療の特徴

- 横隔膜の緊張を緩めることで症状改善を図る

- 浅い呼吸を改善し、自律神経を整える

- 個人の証に合わせたオーダーメイド治療

- 漢方薬が効きにくい方にも効果が期待できる

治療の流れ

- 詳細な問診で症状の背景と体質を把握

- 腹診・脈診による東洋医学的な状態確認

- 横隔膜と胃腸の緊張をチェック

- 鍼灸による横隔膜の緊張緩和

- セルフケア指導と生活習慣アドバイス

患者様からよくいただくご質問

Q1: 漢方薬はどのくらいで効果が出ますか?

A: 個人差がありますが、体質に合った漢方薬であれば2週間〜1ヶ月で何らかの変化を感じることが多いです。ただし、漢方治療は体質改善を目指すため、3ヶ月程度は継続することをおすすめします。

Q2: 複数の証が当てはまる場合はどうすればいいですか?

A: 機能性ディスペプシアは複数の証が混在することもよくあります。その場合は主要な証を見極め、処方を調整していく必要があるため、漢方専門医や漢方薬局での相談をおすすめします。

Q3: 漢方薬と鍼灸治療、どちらが効果的ですか?

A: どちらも有効ですが、漢方薬が効きにくい方や、横隔膜の緊張が強い方には鍼灸治療が特に効果的です。また、両方を併用することで相乗効果が期待できます。

まとめ:健やかな毎日を取り戻すために

機能性ディスペプシアの漢方治療で最も重要なのは、自分の証(体質)を正確に見極めることです。

- 同じ症状でも体質によって適した漢方薬は異なる

- 6つの証(脾気虚、肝気犯胃、胃陰虚、肝鬱気滞、湿熱、胃寒)を理解する

- 漢方薬は生薬単位での調整が効果を左右する

- セルフケアと専門治療の組み合わせで根本改善が可能

- 漢方薬が効きにくい場合は鍼灸治療も選択肢に

機能性ディスペプシアは「治らない病気」ではありません。適切なアプローチで症状の改善、体質の変化が期待できます。一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

木もれび鍼灸院でのご相談・治療をお考えの方へ

当院では、一人ひとりの体質や症状に合わせたオーダーメイド治療を行っています。機能性ディスペプシアでお悩みの方、漢方薬が効きにくい方、根本的な体質改善を目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

【こんな方におすすめ】

- 慢性的な胃もたれ・吐き気・膨満感にお悩みの方

- 胃カメラで異常なしと言われたが症状が続く方

- 漢方薬を試したが効果が実感できなかった方

- 自分に合った漢方薬を知りたい方

- 薬に頼らない自然治癒力を高めたい方

- 横隔膜の緊張や呼吸の浅さが気になる方

📞 ご予約・お問い合わせはこちら

木もれび鍼灸院

お一人おひとりに寄り添う丁寧な治療を心がけています。

初回カウンセリングでは、あなたの症状や体質について詳しくお話を伺います。

※初回の方には詳しい問診とカウンセリングを行います

※機能性ディスペプシアの体質診断や漢方相談も承ります

※症状や体質について気になることがあれば、お気軽にお問い合わせください

コメント